Этот текст основан на изысканиях главы The Spadone Project Никколо Меноцци (Niccolò Menozzi). В нем он приводит большое количество исторических источников эпохи, описывающих комплектацию боевых галер и битвы с их участием, в которых применялись двуручные мечи.

Вооружение галер по мемуарам Пантеро Пантеры

Пантеро Пантера (1568-1625 гг. и да, скорее всего это его псевдоним, призванный показать, насколько он крутой кондотьер, флибустьер и вообще рок звезда) родился в Комо в семье торговцев и поступил на службу в Папский флот в 1588 году, через несколько лет после смерти отца. После многолетней карьеры в папских военно-морских силах он написал книгу «L'Armata Navale» (1614 г.), в которой представлен действительно исчерпывающий список корабельного снаряжения - как оружия, так и всего, что вообще должно было найти себе место на борту боевой галеры. Эта книга считается первым итальянским изданием, посвященным исключительно морской войне.

Среди богатой коллекции оружия, как с точки зрения видов, так и количества, мы находим только два двуручных меча (в итальянской традиции своего времени такие мечи именуются spadone).

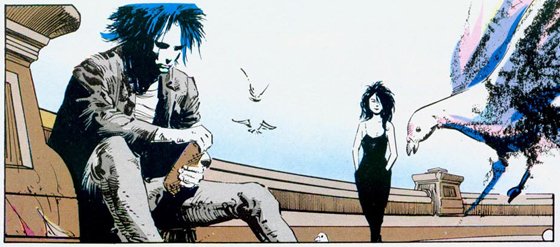

Разница между этой парой и количеством другого перечисленного оружия говорит нам о том, что двуручный меч использовался только как очень специализированный вид оружия, которым могли пользоваться всего несколько обученных солдат или командиров и, возможно, только в определенных обстоятельствах. Изображения боевых действий на море, дошедшие до нас в полотнах XVI века, показывают именно такие ситуации - среди абордажного боя можно заметить одно или двух воинов с большими мечами, грозно нависающими над врагом.

Вспомним также, что в испанских и португальских источниках для двуручного меча существует несколько специальных правил, предназначенных именно для абордажного боя. Используя их, естественно, следует воздерживаться от размашистых движений и планомерно расчищать палубу или защищать трап и проходы между скамьями, продвигаясь от кормы к носу корабля.

Битва при Лепанто

Вероятно, Лепанто (1571 г.) - это самое известное и масштабное морское сражение эпохи Возрождения, в котором Священная лига сражалась против Османского флота, и о котором до нас дошло множество интересных сообщений.

Джованни Пьетро Контарини в своем труде, написанном всего через год после сражения, оставил подробные данные о его ходе . Он описывает момент, когда христианский флот вышел на османский, обойдя риф Керзолари. «Возрадовавшиеся христиане» начали готовить свои корабли, чистить палубы и раздавать солдатам «все полагающееся им оружие», которое насчитывало: «аркебузы, алебарды, железные булавы, пики, обычные и двуручные мечи».

Контарини также описывает ход битвы, упоминая оружие, использовавшееся в абордажном бою:

«Три галеры соединились вместе, затем их стало четыре, затем шесть, и также поступили и враги. Все они сражались очень жестоко, не на жизнь, а на смерть, и происходило много абордажных боев с то и с другой стороны. Турки и христиане сближали корабли, чтобы сразиться на холодном оружии, и в этих боях немногие остались живы, и без конца людей настигала смерть от двуручных мечей, сабель, железных булав, кортеллей (тесаков), манарини (небольших топориков), мечей, стрел, аркебуз и артиллерии, а кроме того многие, отступая, бросались в море и тонули, от чего то становилось густым и красным в крови».

Как мы можем видеть, среди множества других видов оружия перечислены и двуручные мечи.

Двуручный меч упоминается также монахом Гаспаро Бугати в "Lagagunta dell'historia universale, et del cose di Milano" (1587).

Гаспаро Бугати оставил нам довольно драматическое и впечатляющее описание дня битвы при Лепанто. В нем чувствуется некоторое сходство с текстом Контарини, однако, с момента битвы прошло уже более десяти лет, и вполне возможно, что повествование о Лепанто превратилось в своеобразную эпическую традицию, воспроизводимую авторами по общему устоявшимся лекалам. Итак, обратимся к описанию Бугати:

«Все вокруг было покрыто кровью из-за большого количества смертей, настигших столь многих в тот день и все вокруг было находилось в густом и темном дыму, намного темнее ночи. Среди бесчисленных голосов, криков, визга, грохота и грома галеры были переплетены и сплетены вместе: и на фронте, и по флангам, повсюду солдаты, знаменосцы и капитаны прыгали с одной палубы на другую, наседали на врага, выдавливая его с кораблей, прорываясь вперед, кто с мечами или двуручными мечами (от клинков которых пало много турок), с саблями, булавами, алебардами и пиками: метательные шары, бомбы, и новые дьявольские огнедышащие трубы. Буря аркебуз гремела между испанцами и сипахами, между итальянцами и янычарами, между немцами и турками, и между моряками и моряками: и даже между христианами и христианами, и между турками и турками, из-за слишком густого дыма, затмевавшего солнце и дневной свет также как и глаза бойцов. Над всей битвой реал лик Смерти и сама она была зрелищем Ада.»

Реальные участники событий

Теперь попробуем выяснить, кто был одним из тех доблестных воинов, которые столкнулись с турками, вооружившись двуручным мечом.

Описание битвы при Лепанто, оставленное Мамбрино Росео да Фабиано в его Historie del Mondo (1581), сообщает нам об Антонио Канале, венецианском провизоре, который, будучи пятидесяти лет от роду, "убил множество врагов двуручным мечом" во время абордажного боя. Текст сообщает нам, что Антонио надел на ноги пару холщовых ботинок чтобы не скользить по мокрой палубе, а из доспехов оставил на себе только кирасу, чтобы защититься от стрел. Антонио Канале смог отбить захваченную турками ранее галеру и, судя по всему, пережил день битвы.

Еще одним героем битвы при Лепанто был Алессандро Фарнесе, служивший испанскому королю. Историк Джованни Болелло в книге I Capitani (1607 г.) описывает его подвиг так:

"Алессандро прыгнул со своей галеры на вражеский корабль и напал на турок с двуручным мечом. Он рисковал погибнуть, ибо турки норовили ранить его в ноги, ибо остальное его тело было хорошо защищено. Алессандро, вращая двуручным мечом вокруг себя, разогнал и ранил множество врагов и смог повести своих людей за собой, захватив галеру."

История двуручного меча в морских сражениях не ограничивается одной лишь битвой при Лепанто, но о них я расскажу в следующий раз.

Из этих данных мы можем видеть, что двуручному мечу в войнах ренессанса было где развернуться, и, не смотря на окружающие это оружие мифы и недопонимание, оно было более чем удобным для решения множества военных задач.

Благодарю за внимание и счастливого плавания!

Но вообще, поступим так. Если этот пост неожиданно начнет набирать просмотры и какой-то к себе интерес, я начну здеь писать. Почему бы и нет, как говорится.

Для возжигания интереса, небольшой текстик о клятвах и рыцарях

- Опубликовался в журнале Популярная Механика

- Провел латный турнир по правилам XV века. За оба этих пункта большое спасибо Дитмару

- Перевел манускрипт де Либери

- Выпустил Гладиаторию в самиздате Дениса Матяжа

- Опубликовал "Игры с Топором" в Историческом Оружиеведении. Ккажется, это первых фехтбух в РФ, изданный в научном формате

- Пятая по счету ВАКовская статья, о сюжете с дарением меча в королевских сагах Снорри Стуруссона

- Завел блог на яндексе, куда теперь измышляюсь о фехтбухах

- Вышла книгу с переводами исландских саг, над которыми работал два года, важнейшая часть моей диссертации

- Обрел несколько новых мечей и кинжалов, потихоньку обновляю латы

- Устроился на первую "настоящую" работу

Год был достойный. Всем, кто набредет на эту запись - удачи, сил и светлых мыслей.

"Антуан держал свой меч двумя руками, но левую руку поставил выше и использовал обратный хват, под самый рондель (et empoigna a deux mains, la main senestre renversée, et couverte de la rondelle), в то время как де Компе также держал левую руку впереди, но прямым хватом. Все пятнадцать ударов были нанесены и все они были уколами."

Ла Марш также замечает, что в конце поединка их налатники были изорваны, а бой окончился тем, что оба бойца вогнали эстоки друг другу в забрала."

Что же можно сделать с человеком, которому ни по чем даже воткнутый в забрало клинок?

Оказывается, очень многое. Как мы уже упоминали, в фехтовальных наставлениях выделяются целые главы, посвященные бою в доспехах, а некоторые фехтбухи целиком посвящены именно таким поединкам. Среди них мои любимые Le Jeu de la Hache и Gladiatoria, которые я перевел и издал на русском. =)

Итак, в этих наставлениях сразу и четко видно разительное отличие функции меча от привычной его рубяще-колющей ипостаси. Меч выступает как рычаг и короткое копье, им заламывают руки, цепляют за шею, выбивают ноги при броске и конечно же, колят в бреши между пластинами. Бреши эти и есть главная цель, поразив которую вы наверняка окончите поединок и вероятно, своего оппонента. Бреши эти можно найти в наиболее подвижных местах, то есть, напротив суставов и сочленений. Gladiatoria выделяет наиболее удачной для поражения целью:

- ладонь (даже прикрытая латной перчаткой сверху, ее внутренняя сторона обычно слабо защищена),

- сгиб локтя (попадание туда прервет любую атаку и скорее всего отключит руку на некоторое время, даже если не нанесет серьезных повреждений)

- подмышку (средоточие крупных артерий и достаточно короткий путь к сердцу мужчины)

- забрало (которое можно поднять или попытаться протиснуть клинок через смотровую щель),

- пах (и в целом зону ниже юбки кирасы, т.к. под нее достаточно легко попасть проникнуть уколом),

- коленный сгиб

- стопы

Этому, несомненно, важному для рыцарей своего времени искусству, приходилось обучаться и тем, кто мог быть волею судеб вызван на поединок, и тем, кто просто оказывался в ситуации, в которой нельзя было сражаться и победить верхом, как часто случалось на протяжении XIV столетия и как будет случаться в XV и XVI веках.

Написанный в XV веке при Бургундском дворе, фехтбух посвящен исключительно полексу и построен по удобной для отработки упражнений схеме.

Иллюстраций в фехтбухе нет, однако описания действий достаточно хорошо дают понять, какие действия нужно выполнять. Во вступлении я попытался раскрыть основные термины, необходимые для понимания текста, а так же конструкцию и способы применения такого оружия. Сидни Англо так же заметил, что техника во многом напоминает технику работы шестом и другим древковым оружием, что позволяет пользоваться ей не только в рыцарском бою на поллексах.

Перевод выполнен с перевода доктора Сидни Англо и его же транскрипции среднефранцузского текста.

Перевод в формате небольшой книги можно найти в Лонгскорд клубе и на моей странице на academia.edu

Пирамиды это отражатели лучевого оружия, которым, как известно, были вооружены славянские богатыри. Ведь все знают слово лук. Так вот лук это и есть древнее лучевое оружие. Оно испускает пучки всокоэнергетического излучения - лучи. А пирамиды эти пучки усиливают за счет отражения и доставляют во врага. В последствии евреи-хазары исказили древние технологии славян и назвали луком кривую палку.

Причиной поражения славян тоже стали евреи. Евреи это генетически модицифированные рептилоиды. Когда была война за Африку, эльфы вывели из рептилоидов, которые раньше жили в Ниле и в живописи сохранились промежуточные этапы формирования — например люди с крокодильими головами.

Эльфы напустили евреев на славянский Египет. Это было названо "казнями египетскими" и нашествием "народов моря", что явно указывает на рептилоидное происхождение этих "народов".

В итоге славянам пришлось бросить египет и уйти в дремучие северные леса, где они стали предками всех людей: ариев, японцев, монголов, андалов, ройнаров, нуменорцев и рохиримов. А эльфы, отвоевавшие Африку, быстро почернели, потеряли память рода и разбежались, заселив пустые славянские города и засовывая в пирамиды своих мертвых вождей.

Еще остались белые эльфы, которые отправились в Антарктику, заморозили ее и живут там до сих пор в подземных городах. В XX веке они придумали неправильную рассовую теорию и сотрудничали с нацистами через евреев-рептилоидов, заставив их забыть свое славянское прошлое и натравив их на славянского вождя Салина. Заставив воевать два братских славянских народа злобные эльфы проиграли. Они забрали в Антарктику Гитлера и готовят план мести, потихоньку размораживая планету устраивая глобальное потепление через евреев-капиталистов.

Ведь человек появился в результате цепи удачных совпадений и мог не развиваться по массе причин: не вымерли бы динозавры, не было бы под рукой кремня, не было бы на земле металлов, и все человечество застряло бы в одном периоде на веки вечные и никакого космоса. Или гиены съели бы всех первых гоминид и жди потом, когда новые вылупятся, и вылупятся ли. Столько удачных совпадений, что мне кажется, на других планетах живут только динозавры или вообще одни тихоходки. А если и люди или что-то подобное, то у них теократия и адское средневековье и они верят, что звезды это дырки в небесной простыне, или сигареты, которые их мертвые предки раскуривают по вечерам после рабочего дня на небесных делянках какого-нибудь местного сельскохозяйственного божества. Или они вообще наслаждаются собирательством в прекрасном тропическом климате и еще миллион лет будут охотится на восьминогих оленей и плевать им на наши радиосигналы, спутники и попытки достучаться, потому что космоса нет, а земля у них плоская и солнце садится в океан и светит в подводном царстве. Таких вероятностей масса, а вот вероятность того, что разум возобладает и какой-то биологический вид потащится к звездам, всего-лишь одна из немногих.

Не было бы людей, были бы разумные динозавры, а может быть разумным динозаврам не придет в голову смотреть в космос и у них норм, например как у ацтеков - колеса нет, металлов нет, за то есть умение складывать камень на камень и теория земли в форме сундучка, который на ночь закрывает бог и становится темно. Я больше верю в таких инопланетян последнее время, глядя на то, каким кратким был миг прогресса на земле и как он мало затронул населения и насколько быстро и радостно люди готовы скатиться в тьму невежества.

Всего 1% осилил космос к XX веку, 30% осилили сельское хозяйство, 69% все еще ходят к гадалке и верят, что черные кошки виновны в засухе. Миллион с половиной лет люди в общем-то даже об урожае не особо думали. 10 тысяч лет назад смогли только сопоставить, что сунутая в землю косточка может вырасти, при чем в такое же растение, с которого ты ее собрал. И то не все в это до сих пор верят. Некоторые верят, что если махать цветными палками и строить башенки из тросника, то гигантские птицы принесут небесные дары в виде консервированных бобов и шоколадок, а люди в зеленом, которые служат этим птицам, с радостью это все вам отдадут.

Вот в таких инопланетян я верю последнее время. Потому что, кажется, двигают прогресс единицы, и возможно, это тоже общая тенденция и 1% из всех живых в космосе хотя-бы может думать как мы, развивать абстрактные представления и прогрессировать. Может быть, мы вообще наиболее развитые существа на данный момент в пределах нашего региона, а может и за пределами. И до нашего уровня еще никто не дорос. И мы и есть те, кто несет свет разума в нашей части вселенной и нет никаких более развитых инопланетян, и они, может быть, абстрактно смотрят на нас с той же надеждой, с которой мы надеемся встретить кого-то умнее себя.

Я бы хотел, чтобы был аргумент против моих рассуждений, но у меня есть только один: если только прогресс и стремление к звездам есть неизбежное свойство развития материи, то тогда есть шанс, что все-таки даже тихоходки построят ракету (чего не произошло за миллиард лет, к моему ужасу); и второе, что должно быть, это надежда на то, что у эволюции разума нет крайней точки и что он не вымирает, не застывает где-то на пике и не скатывается в пучины ада, а продолжает идти вперед, повинуясь каким-то законам.

P.S. К слову о жизни в целом, есть шанс, что в один период времени только на одной планете в пределах региона тащит прогресс и эволюция, пока на остальных она либо прошла и все вымерли, либо идут ее другие этапы и до разумности и абстрактного мышления на соседней звезде успеем вымереть мы. Ведь Марс был очень даже ничего еще миллиард лет назад, а у нас некому было это заценить и применить.

Получается, что (сейчас я делаю оооочень литературную метафору, просто чтобы добавить интриги) как в квантовом мире, в одном месте когда спин вверх, то в другом точно вниз, так и в большом мире в одной его точке жизнь тащит, в другой же затихает.

Чем больше я смотрю кино (или чем старше становлюсь), тем больше мне начинает казаться, что все как-то не так, как я ожидал. В первую очередь, ожидал, что ЛаБафф будет играть молодого антагониста, а вышло, что он суровый дядечка, при том крайне религиозный и через него выражается "философия" фильма и общий фатализм. Капитан как его там Питт заставил испытать некоторый дискомфорт, изображая то безжалостного солдафона и мудака, то манерного джентельмена. Не очень понятна его принципиальная ненависть к СС, но именно она послужила причиной гибели танка. Возможно еще несколько минут с его мыслями насчет нацизма и каким-то личным мотивом дали бы больший эмоциональный накал концовке.

Персонажи, которые должны быть "за хороших" (ну как должны, ожидал я от них этого), оказываются, в целом, злобными уродами, а следом за этим выразительные средства, цветовая гамма и общее ощущение от картины отчаянно вызывало в уме воспоминание о сиквеле Утомленных Солнцем -- все измазано в некотором дерьмище и натуралистичных сценах наматывания людей на гусеницы; "наши" конечно же и пленных расстреливают, и женщин не жалеют, и мародерствуют, и пьют, и матерятся через слово -- оказывается, не только отечественный кинематограф так может, но и кандидаты на оскаров таким не брезгуют, разве что голых немецких задниц не показали, но это может быть просто от того, что чувство меры еще не так отбито у авторов.

Любимая американцами академическая игра с надрывом и криком, опять же, сильно напоминает Михалкова. И я не говорю, что Михалков плохо снимает, Утомленные смотрятся на одном дыхании, как и Ярость, однако оба раза образ героя распадается на "он воюет за нас" и "он такой мудак", что может быть хороший художественный прием, но вызывающий явный дискомфорт. Хочется сравнить с любимыми Band of Brothers, но понимаю, что десятичасовой сериал и двухчасовой фильм не могут стоять рядом по уровню подачи материала. Картинка в Братьях опять же чище и герои опрятнее, Ярость же нарочито мажет все серо-черной грязью. Так что ближе всего фильм хочется поставить именно к Утомленным.

Отсюда я имею главный вывод -- не мы такие, все такие. Образ героя-освободителя в современном кинематографе (и видимо литературе последних пары десятков лет) активно смешивается с образом маргинала, от чего мы имеем подобное "реалистичное кино", хотя на самом деле это не реализм, а только альтернативный способ подачи материала, пришедший на смену эпическому жанру, модному 10 лет назад. Надеюсь это пройдет.

Предельная новизна может сформироваться при участии максимально большого количества источников и их сильном смешении, но это просто воспроизведение сломанного диска сломанным плеером, который комкает части записи и выдает странные сочетания. Большая часть сочетаний не даст достойного результата, а меньшая в любом случае будет состоять из уже записанного.

Как тот компьютер, который перебирал имена бога в "Маятнике Фуко".

Новых идей не существует, а все, на чем мы живем это нарезанные в конфети архетипы каменного века.

А вообще я сегодня впервые за годы поиграл в чгк, правда в новом для себя формате клуба 60 секунд. Команде я понравился, они мне тоже. Вопросы шли хорошо, два раза на последней секунде вытянул правильный ответ из ниоткуда. "Фехтование это вам не шахматы, тут думать надо", как говорится. А еще в процессе можно пить и есть. И там было сырное мороженое. =)